Zunächst einmal stellt sich die Frage: Was ist eigentlich Balkan-Musik? In den meisten Fällen meint man hierzulande damit traditionelle Musik und Musik mit traditionellen Elementen ("volkstümliche" Musik, Schlager, Pop) aus den Balkanländern, die lange Zeit einem orientalischen Einfluss (Osmanisches Reich) unterlagen. Für ungeübte mitteleuropäische Ohren sind das erstmal fremdartige Känge. Diese Länder sind hauptsächlich Bulgarien, Mazedonien, Serbien, Bosnien und Rumänien. Die Mischung aus europäischen und orientalischen Einflüssen macht die Musik hier ähnlich reizvoll wie in Spanien und Portugal, wo ebenfalls über Jahrhunderte arabische Elemente einbezogen wurden.

Zu Verzierungselementen kommt es in der "Balkanmusik" dabei oft, weil man versucht, sich mit dem vorgegebenen Tonmaterial orientalischen Tonabständen anzunähern, die sonst nicht spielbar sind. Eine ähnliche Praxis findet man übrigens auch, wenn auf dem Klavier im Blues die klein-große Terz oder die vermindert-reine Quinte umspielt wird.

Außerdem werden Verzierungen verwendet, um der Musik einen verspielteren, lebhaften Anstrich zu geben. In der Musik des Balkan gibt es eine ganze Reihe gängiger Skalen, an die sich das Ohr im Grunde von Kindesbeinen an gewöhnt haben muss, um zu wissen, wo und in welchem musikalischen Kontext welche Verzierungen angebracht sind. Ebenso gibt es regional große Unterschiede in der Verzierungspraxis, weshalb die Beispiele im Folgenden nur als grober Anhaltspunkt zu sehen sind.

Zu beachten ist auch, dass es auf dem Balkan Genres gibt, für die diese Fülle an Verzierungen eher untypisch ist, z.B. Lieder mit kroatischem Einfluss oder sog. alt-städtische Lieder, die oft eher an russische Balladen erinnern.

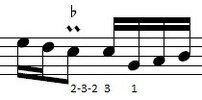

Die serbische und bosnische Musik sind sich in der Verzierungspraxis sehr ähnlich. Am weitaus häufigsten hört man hier den Pralltriller und Mordent:

Als Verzierungston ist hier in der Regel der leitereigene Nachbarton gemeint (f bzw. d). Das kann auch als zweifacher Vorschlag notiert werden, was auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn ein leiterfremder Ton (z.B. dis im folgenden Beispiel) gemeint ist:

Wichtig ist, dass bei diesen Verzierungen der Schlag auf die Verzierungsnote fällt, was rhythmisch gesehen also so gespielt wird:

Wenn diese Verzierungen nicht ausnotiert sind, kann man sie nach Gusto in bosnischer/serbischer Musik so oft einsetzen, wie es die Finger mitmachen. Wenn sich nach der so verzierten Note die Melodie mit dem gleichen Ton fortsetzt, sollte hier der Finger gewechselt werden:

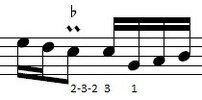

(Hier wurde das b über dem Pralltrillersymbol verwendet, um zu verdeutlichen, dass der Verzierungston des ist). Bei Abwärtsbewegungen nimmt man gern den Pralltriller und bei Aufwärtsbewegungen den Mordent (muss man aber nicht):

Bei solchen Sechzehntelläufen ergibt sich durch die Verzierung ein Triolen-Feeling:

Hier gibt es keine eindeutigen Regeln, wann Halb- oder Ganztöne zur Verzierung verwendet werden. Bis in die 70er Jahre wurden eher die leitereigenen Nachbartöne genommen, danach ist generell eine Zunahme von Halbtonverzierungen in der populären Musik zu beobachten. An bestimmten musikalischen Stellen werden aber die für die Stilistik typischen Verzierungstöne immer gleich verwendet. Dies hängt jeweils davon ab, welche orientalische Skala hier ursprünglich zugrunde lag.

Da ich max. 8 Bilder pro Beitrag hochladen kann, geht es gleich weiter.