opaaufkoka

Registrierter Benutzer

Hallo, ich frage mich, ob hier jemand in der Lage ist, eigenes Wissen oder Quellen zu diesem Thema zu liefern.

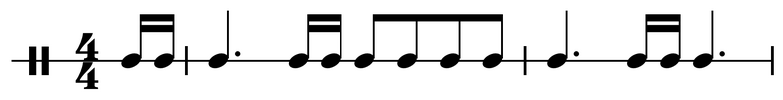

Ich interessiere mich ziemlich für die Formen und Regeln hinter dem Verfassen von Instrumenalstücken wie Allemande, Sarabande, Bourrée oder dem Menuett und die sonstigen üblichen Verbrechern. Insbesondere, aber nicht zwingend, im Rahmen der barocken Epoche.

Zwar habe ich hier Bücher auf meinem Tisch rumfliegen, in denen diese Themen angeschnitten werden. Aber die gegeben Infos lassen einfach nur zu wünschen Übrig. Die meisten Quellen geb mir nicht mehr als bruchstückhafte informationen, wie etwa: "Gavotte, frz. Reigentanz [...] stets auftaktig, nicht zu rasch".

Nun fühl ich mich andererseits auch selbst dazu in der Lage eigene Analysen anzustellen und meine eigenen Schlüsse zu ziehen. Allerdings gibt es auch Menschen die in der Musikwissenschaft einen Doktortitel haben und es kann ja nicht sein, dass zu diesem Thema keine Erkenntnisse vorhanden sind.

Ums nochmal auf den Punkt zu bringen: ich interessiere mich für genaue Parameter die für die Komposition eines solchen einzuhalten sind. Tempo, Rhytmus, Schemata, je mehr desto besser...

Hoffe, dass jemand helfen kann.

Grüße,

Julian

Ich interessiere mich ziemlich für die Formen und Regeln hinter dem Verfassen von Instrumenalstücken wie Allemande, Sarabande, Bourrée oder dem Menuett und die sonstigen üblichen Verbrechern. Insbesondere, aber nicht zwingend, im Rahmen der barocken Epoche.

Zwar habe ich hier Bücher auf meinem Tisch rumfliegen, in denen diese Themen angeschnitten werden. Aber die gegeben Infos lassen einfach nur zu wünschen Übrig. Die meisten Quellen geb mir nicht mehr als bruchstückhafte informationen, wie etwa: "Gavotte, frz. Reigentanz [...] stets auftaktig, nicht zu rasch".

Nun fühl ich mich andererseits auch selbst dazu in der Lage eigene Analysen anzustellen und meine eigenen Schlüsse zu ziehen. Allerdings gibt es auch Menschen die in der Musikwissenschaft einen Doktortitel haben und es kann ja nicht sein, dass zu diesem Thema keine Erkenntnisse vorhanden sind.

Ums nochmal auf den Punkt zu bringen: ich interessiere mich für genaue Parameter die für die Komposition eines solchen einzuhalten sind. Tempo, Rhytmus, Schemata, je mehr desto besser...

Hoffe, dass jemand helfen kann.

Grüße,

Julian

- Eigenschaft

.

.